从痴迷到游离:2015-2025,我的播客十年

在播客世界中的成长、游走与幻灭。算是一次自我民族志尝试,将个人实践置于更广泛的制度、商业与文化语境之中。

2015年,13岁,初二学生。

每个放学的傍晚,我背着书包走出校园,绕到校门西边的门球场,那是同学们停自行车的地方。我照常拿出自己的iPod Video,戴上EarPods。打开《卓老板聊科技》,伴随着《猎鹿人》的前奏,听卓克讲崔永元与转基因的故事。播客作为背景音,我踩着自行车回家,夜夜如此。

2025年,23岁,香港打工。

坐在B3X的车厢里,驶过深圳湾大桥,一侧是天水围的流浮山,一侧是前海密集的楼宇。每天港深的通勤路上,耳机依然播放着《猎鹿人》的《cavatina》,但结束后却不再有“卓老板”的声音,只是借助纯音乐帮助自己放空。

这静默的通勤路,便是我的播客十年故事的终点。曾经对播客如痴如醉的那个中学生,一定想不到,当他终于抵达曾在声音里向往的远方后,反而失去对播客的欲望。

十年。从2015年痴迷的初遇,到2025年平静的告别。播客于我,是生活中的背景音,是围城中窥见广阔世界的一扇窗,是当下最不屑一顾的媒介。播客深刻地塑造了我,而我当今对它的疏离,也许是它对我改变的印证。

2015-2020

在声音中成长:紫色icon、远方与逃离

2015:懵懂的必然邂逅

那是个“中华酷联”已经死去的时代,国产手机厂商正百团大战,王自如和老罗刚大吵一顿。

在2015年,我还在用从家人手中淘汰下来的iPhone4,它已经算不上什么时髦物件。不锈钢中框早已磨损,Home键也有些许松动。但我仍对它充满一种工艺品的好奇——这个被誉为“再一次,改变一切”的设备,还藏着多少我没发现的功能。

而那时的软件市场正被两样app统治:女同学们迷上了“美拍”,QQ空间里遍布着兔耳滤镜,“十秒也能拍大片”;男同学们则扎堆在内涵段子里,交换着无穷尽的搞笑视频和网络热梗。

但我的乐趣在于研究电子产品:不停地刷新中关村在线,看科技美学或zealer的评测视频。我喜欢研究不同系统的ui/ux设计,看哪个手机厂商的产品做的最好。

但后来我发现,真正让我反复点亮屏幕的,不只是视觉与交互层面的设计,还有它们背后所承载的内容气质。那几年,我几乎是被《果壳》《好奇心日报》《大象公会》养大的读者,它们让我逐渐意识到,好内容不仅仅是靠设计去呈现,而是在于它是否默认你愿意花时间理解世界。

就在这样的一个下午,我的手指停在了一个我从没点开过的紫色麦克风icon上——它叫“播客”。

那年,我13岁。

我并不知道,这会成为之后十年的起点。

“播客”是ios的原生app,它类似于喜马拉雅,但app内部没有那么多“狗皮膏药”。那个时候“知识付费”的概念还未兴起,音频类节目也同样寥寥无几,与现在相比,当时排行榜的前几名完全称不上“正经播客”:《锵锵三人行》和《郭德纲相声合集》都是视频转音频,只有《科学脱口秀》《糖蒜广播》算是正儿八经的“Podcast”。我随便点开了一集《量子物理糊涂之旅》,好像又偶遇了“果壳”的那些人,听“半只土豆”“植物人史军”谈天说地,便被这种“新”的内容形式迷住了,原来可以不只看公众号,知识也可以如此轻松地送入自己脑中。

对于产品和内容的探索,好像是年幼自己的一种天性。这不像是一次邂逅,更像是一次必然。

2015-2017:稚嫩的极客追求

播客就这么突如其来地进入了我的生活。

初中三年,播客更像是我对教科书的一种超越与叛逆——播客让我实现了一种知识上的“攀比与虚荣”。

我的待播列表像是一份极客手册,甚至知道GEEK这个词,就是因为SMG主播旭岽的播客《极客秀》。

《原来是这样》解释日常原理,满足自己的好奇心;《科学松鼠会》则诙谐地“节操满地聊科学”,正是通过@Steed的围脖了解更多天文知识,引领我高中时走上天文奥赛的道路;《卓老板聊科技》分析理工逻辑,听卓克一个人用着低沉的京腔娓娓道来着“费马大定理”……这些节目塑造了我早期对于理工科的认知——每期节目都像是一个零件,构筑了一个远超于课本的远方。

而《随口说美国》《声东击西》则把这种气质推向了更远的他乡——美国。它们让我第一次意识到,科技不仅仅存在于课本和试卷上,也存在于制度、文化和国家之间的碰撞中。“自由君”总用“福普”讲述着他一家从福州移民walnut感受到的文化差异、张晶和徐涛则从驻美记者的视角聊《汉密尔顿》、CES、硅谷……他们让我明白世界不是单一叙事,而是由无数视角拼接而成。

初中的我对播客的沉迷,并不是对于任何一档节目的忠诚,也不是对“播客”本身媒介史观的好奇,而是对一种身份的向往——不想做一个抬头是黑板,低头是试卷的学生,而是想通过理解更大的世界,获得更多的自由。

2017-2020:高考的文艺出逃

进入高中之后,我第一次对“理科”感到厌倦。

难、确定、无聊,这是我对高中理科的直观感受:每一次实验都有预设结论,高中三年却没走进过实验室,所谓的科学精神,在应试体系里只能被压缩为公式、步骤和得分点。看着同学们纷纷选择留学、艺考、移民以摆脱这种填鸭反人性的窘境,我唯一能做的选择就是高二时自行决定选文科还是选理科。

我没选择文科。尽管我对理科已经不报有任何浪漫想象,但我清楚高中的文科距离浪漫更加遥远。

早上六点准时起床跑操,白天被困在题海和排名里;夜晚十点下晚自习,我选择用声音逃离。

播客像是我的于丹和《意林》,学习之余我需要更多“鸡汤”来放松自己的大脑。2017年知识付费正如火如荼,从前收听的老节目更多地被“喜马拉雅”“得道”独占分家,而我持有的终端只是一部2005年的第五代iPod

夜晚九点五十分响铃,晚自习下课,那是我最放松的时刻,一天中真正属于自己的时间才刚刚开始。我安心地从“位斗”中掏出iPod,熟练地转动着click wheel,挑选着周末在家里用iTunes同步好的节目。然后带上耳机,在校园里昏暗的路灯下,伴随着人潮走回宿舍,让声音在黑暗的校园中慢慢铺开。

《看理想电台》中颠颠的声音温柔而细腻,他主持的“一百个职业告白”让我看到不足为外人道的人生故事;《日谈公园》里李叔和金世佳的两次对谈,让我看到明星心中少有的执拗与真诚;《故事FM》中史祥莆(史里芬)的“我在朝鲜上大学”系列则满足了我对未知世界的好奇心……他们让我看到,这个世界除了《高考必刷题》、中美贸易战、孟晚舟被捕以外,还有更多种可能和表述。

下午四节课后的大课间是官方的运动时间,与睡前沉浸在中文播客的解脱不同,跑步时我几乎只听英文播客,作为身心的双重训练。

起初这纯粹是一种“磨耳朵”的自我要求,口音、连读和语速,我没敢尝试去理解那些英文Podcast在讲些什么,只是默默地做着shadowing。渐渐地目的发生了偏移,我发现能听懂的内容越来越多,逐渐开始被节目本身卷入——《modern love》里关于爱、孤独和错过的投稿,在学校的高墙内显得格外不真实;《pop culture happy hour》关于艾美奖或格莱美奖的吐槽,则成了自己跑步时的精神按摩……

为了更方便地“偷听”这些世界,我甚至对硬件动了心思。在不允许携带手机的校园里,我把 iPod 和 EarPods 换成了当下流行的 Apple Watch 和 AirPods——跑步时不再有耳机线的熵增缠绕和裤袋里晃动的砖块,让呼吸、脚步和TWS耳机中遥远国度的日常对话更丝滑地掺杂在一起,那是一种奇妙的共振:

身体在校园的塑胶跑道上循环,而意识却被牵引到另一个语言构成的世界。美国中产的家庭琐事、情感困境、文化讨论,在我的耳边一段一段展开,我的“刻意”为自己预习了一种未来可能需要的语言能力,但在深处则是对于当下解脱与逃离的投射。

身体在校园的塑胶跑道上循环,而意识却被牵引到另一个语言构成的世界。美国中产的家庭琐事、情感困境、文化讨论,在我的耳边一段一段展开,我的“刻意”为自己预习了一种未来可能需要的语言能力,但在深处则是对于当下解脱与逃离的投射。

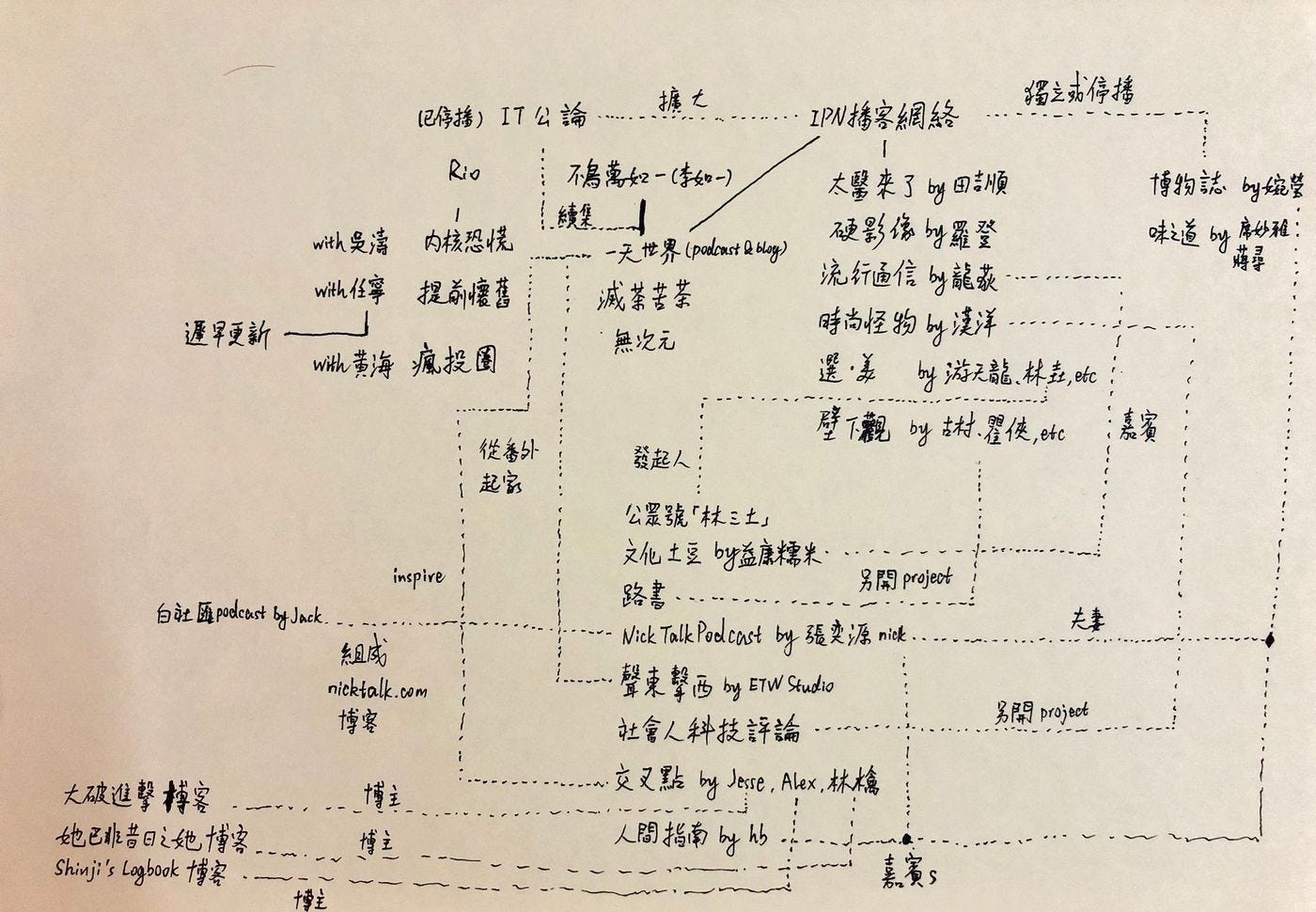

十年后再去回忆当初听的那些播客,我很难记得自己是从哪一期开始听的,也很难说清它具体讲了什么。那时我还不知道《IT公论》的主播就是大名鼎鼎的李如一,开创了最早的中文播客网络IPN,也很难联想到开发“一闪onetake”的飞猪竟然和平客设立了中文世界最早的播客《反播antiwave》,甚至完全不懂《忽左忽右》在聊些什么但还是硬着头皮听。但有一种感觉很清楚:这是一个不需要你“认真对待”的声音世界,是一种正在消失的状态——那时的播客,还没有被系统地命名、分类、定价,也没把听众塑造成“用户”。

它只是一直在那里,说着话,等你偶然走进来,而恰巧我是那个幸运的人。

2019-2023

在乱世中抉择:疫情、炸号与行动

2019:从剩余价值到随机波动

2019年的冬天,高考在即。每周六上午全班一起看《新闻周刊》是为数不多的放松活动,我至今仍记得白岩松端坐在摄像机前说:

“武汉华南海鲜市场发现27例肺炎病例,未发现明显人传人现象。”

没人在乎这条新闻,依旧期待着“下周的事咱们下周再聊”。黑板上的倒计时一天天地刷新,未来看上去依然是一条“单向街”——只要按部就班地做题,就能被安全地送往下一站。

直到疫情把我们困在家中——从2020年1月26日到2020年4月7日,放了长达72天的史上最长寒假。

停课,离开校园,脱离群体,时间也没有了刻度。在那段被流放、被管理、被隔离的日子里,播客从一种陪伴性的存在,变成了我与外部世界之间为数不多的连接方式。

2019年,界面新闻的张之琪和傅适野、黄月共同开创了一档新节目《剩余价值》,不到一年就被Apple Podcast选为年度最佳播客、最受欢迎新播客。在疫情期间,这档播客也成为了我反复收听的对象。Vol.51让我印象最深——《瘟疫、语言和具体的人:与历史学家罗新的聊天》。这集持续一个半小时,从疫情封城的状态出发,又回到什么是人的根本问题——作为在极端现实中保持理性和共情的“具体人”,那让我天真地以为,只要戴上耳机,就能在这场混乱之外保留一块精神飞地。

然而在这集于2020年2月19日播出不久后,即因议题敏感而被封锁账号。

没有通告,没有解释,节目消失了。

同年3月27日,她们另起炉灶,开创另一档播客节目,也就是如今人尽皆知的《随机波动》,主播黄月也更名为“冷建国”,语气依旧,但节目名称中也许已经藏有隐喻。那是我第一次清楚地意识到——播客也不是乌托邦,它同样面对现实世界的审查与边界。声音的自由并非理所当然,它背后有制度、有风险、还有不可见的边界。

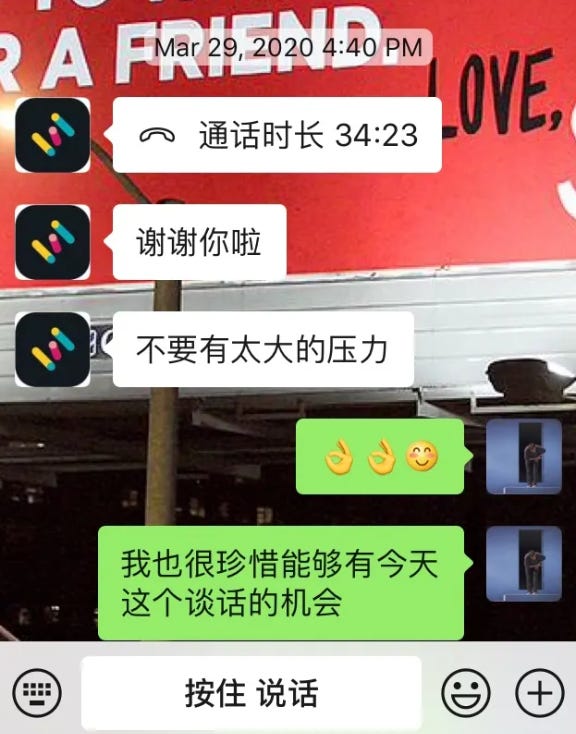

张之琪说:“对话作为一种关怀,关怀可以成为一种政治实践”。播客于我又一次发生了转变——节目里的讨论不仅是知识分享、消遣娱乐,也是一种社会责任和行动。

2020:从偷听到“去现场”

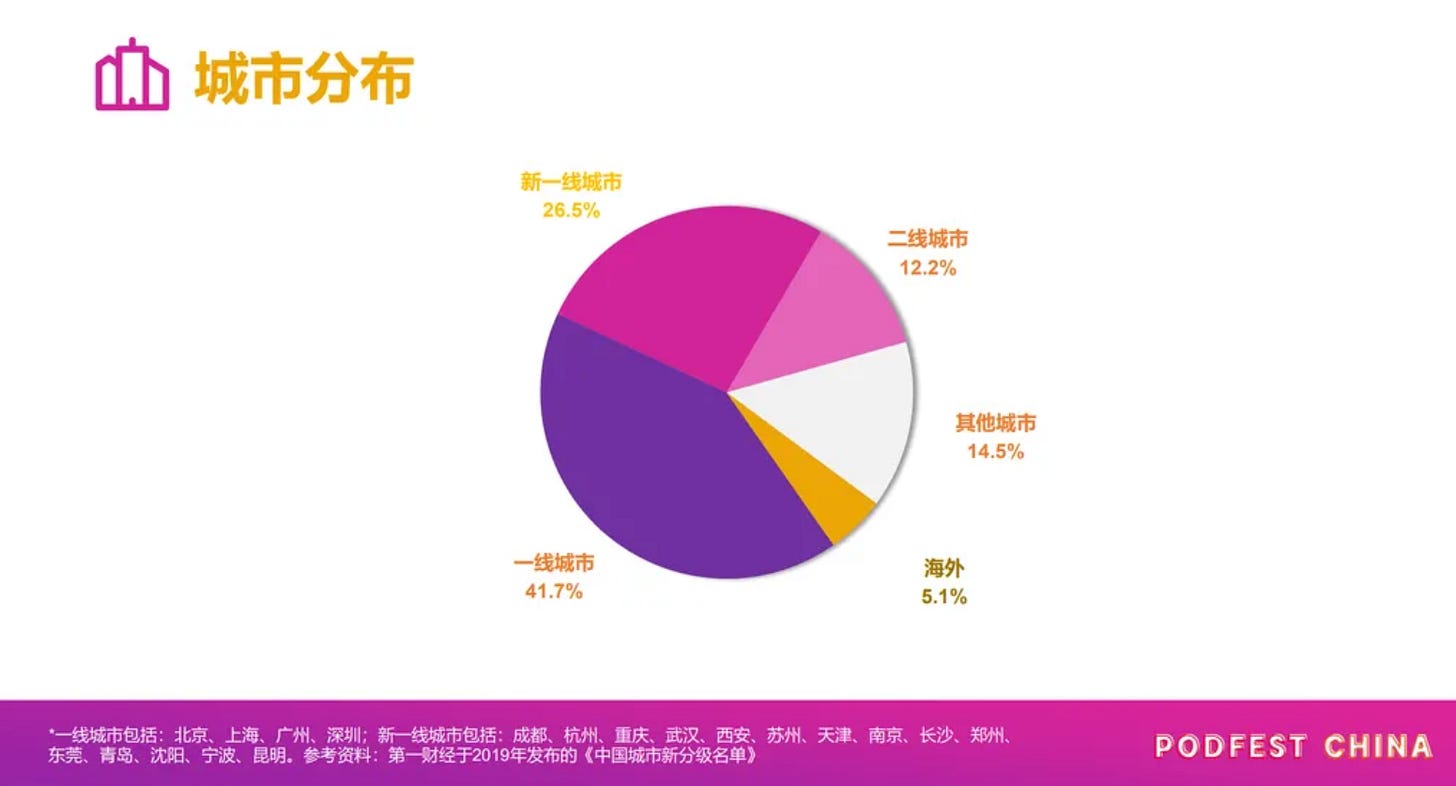

高三晚自习下课后,我经常守着“白板”,刷新着podfestchina的新闻页面,看着新鲜出炉的《2020中文播客听众与消费调研》。在那时播客已经不再是小众的实验,商业化的苗头明显,越来越多的播客揭幕浮出水面,每个人都在尝试用声音创造价值,播客即将迎来自己的“元年”。

2020年,高考结束,那段被题海和排名禁锢多年的生活终于告一段落,而我对播客的好奇,也从耳机里延伸到了现实空间。于是我在本科的第一个学期,依旧是在疫情的背景下胡诌了一个理由请假,来上海参加第三届podfestchina。

那年,我18岁。

不仅是podfestchina本身,中学时代那些陪伴着自己的声音,全部都具象在自己面前。

在会场排队时,我远远看到梁文道从门口走来,第一次见到道长让心中忍不住微微激动,却又不敢靠近;走到座位,发现寇爱哲就坐在我前排,原本只是想礼貌地打个招呼,却出乎意料地收到了他的to签;活动间隙,我抓到杨一和他合了影,如今我也成为他的“花园园友”。

我看到了徐涛,等到一个空隙想和她也合影,但她却用平稳礼貌的语调拒绝了我,有些尴尬;参会前我在即刻上的投稿收获了最高赞,但我在会场的展板上却没有找到自己的“听众精彩瞬间”。这本是一场行业活动,自己却把它当作“追星大会”,这些微小的落差让我意识到自己的边缘,但也让我重新思考自己与播客的关系:不再想做听众,想走进,想参与。

受到现场氛围的感染,回到学校后我也和同学尝试录制过两期播客。话题很简单——吐槽学校,畅想未来,用手机就能完成录制,但效果却颇不如人意,我终于后知后觉,播客好像不是自己曾经想当然的那个播客,也并不是人人都可做播客,它只是一个壳,或是一条路径:声音背后的每一段叙事,都是一个人的世界观、情感与思考的具象,而那时的我刚从题海中“上岸”,还无法驾驭。

播客的世界,从耳机里走进现实,也从被动的接受,转向主动的追寻——那是我和声音的第一次真正互动。

2021:从理工男到文艺逼

本科入学时,我的专业是“功能材料”,那是一个随机被分配到的工科专业,但这依旧秉持着一个被中国人视为“普世价值”的原则——“学好数理化,走遍天下都不怕”。一年下来,我充分地感受到“没兴趣”是比“学不会”更惨的事——破烂的实验室、过期的药剂、廉价的白大褂和念ppt的老师让我感到乏味。于是,在大一即将结束时,我递交了转专业申请。

申请表上一共可以填写三个志愿:第三志愿我已经忘记,不然它也不会是第三志愿;第二志愿是工业设计,理由很朴素:我是老罗的粉丝,仍然向往那种“漂亮得不像实力派”的硬件产品;第一志愿是广告学,这是一种曲线救国,因为母校没能开设新闻学。

支撑“新闻理想”的也不是一时冲动,毕竟张雪峰在那个时候已经说出了“如果孩子报新闻学,你就打晕他”的惊人言论。我不认同他说的话,但也无法忽视他,张雪峰的爆火已经代表了一种社会共识:专业不再是一种理想实现或是自我表达,而是一种生存策略。在那样的语境里,过去几年我耳机中那些关于公共讨论的播客声音更像是一场与现实的对赌。

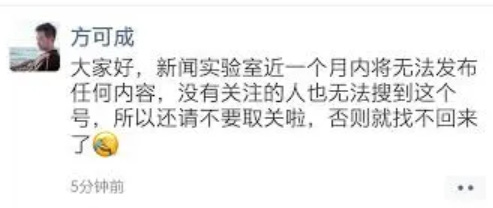

在这种张力之中,我转到了广告专业,这像是一种折中的屈服——大家都知道“新闻已死”,而在广告这条看似安全的路径上,还可以保留着对内容、媒介与公共表达的执念。冥冥之中仍是播客替我做了抉择,方可成的《新闻实验室》拆解传播现象、舆论机制、媒体伦理,杨一的《去现场》讲述一线记者如何操作具体报道,让我看到新闻背后的故事。一个拆新闻、一个做新闻,这两档播客无形中形成了一股合流。

转专业后,播客又重新作为一种获取信息差的工具回归:《Planet Money》、《Acquired》、《贝望录》、《商业就是这样》、《疯投圈》等节目是最新鲜的行业案例,帮我汲取商业洞察。同时,我活跃在“即刻”上,有意识地分享观点,连结同行。慢慢地,我也变成了一个微型博主。

我不再只是一个播客的消费者,而开始用一种功利的眼光去打量它,分析它的叙事策略,揣摩它的商业变现。那种纯粹的、被陪伴的幸福感淡了一些,但多了一种清晰的、想要参与构建的冲动。

2023-now

在香江中飘荡:乏味、在场与出走

大学末:乏味与回味

大三、大四的日子,我听播客的时间慢慢变少。

一方面是生活变得更忙,另一方面我摄取内容的渠道也变得愈发丰富,课堂、论文、公众号、社媒,一切都在争夺我的注意力。播客不再像高中时那样,是除了《三联生活周刊》和《Vista看天下》之外,寥寥无几的信息入口,它蜷缩回了众多媒介形态中的一种。

与此同时,播客本身也发生变化。

大家戏称自2020年后,每年都是“播客元年”,新节目层出不穷,商业化愈发成熟,贴片广告、口播植入、频繁串台逐渐成为常态。如“内卷”“女性主义”此般议题,在不同的节目中呈现不同的包装,却被翻炒出相似的讨论,缺乏新的知识增量或真实的行动视角;为数不多的几个KOL在不同节目中反复横跳,不同的厂牌邀请着同一批人承办播客年会,结果都是“片儿汤话”翻来覆去地讲。这也许还伴随着我个人学识的增长,总之我不再认为节目中的观点足够受用,并开始感到一种难以言说的乏味。

于是我转头挖掘旧节目。

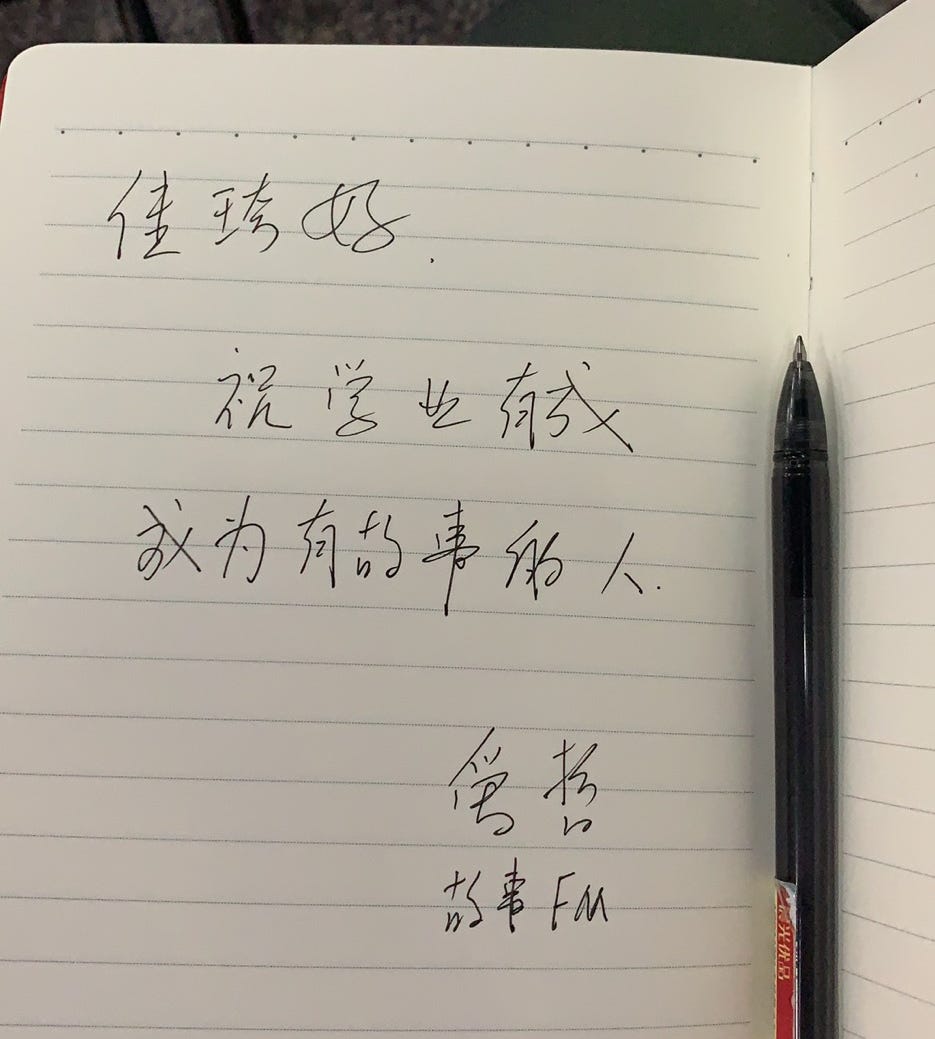

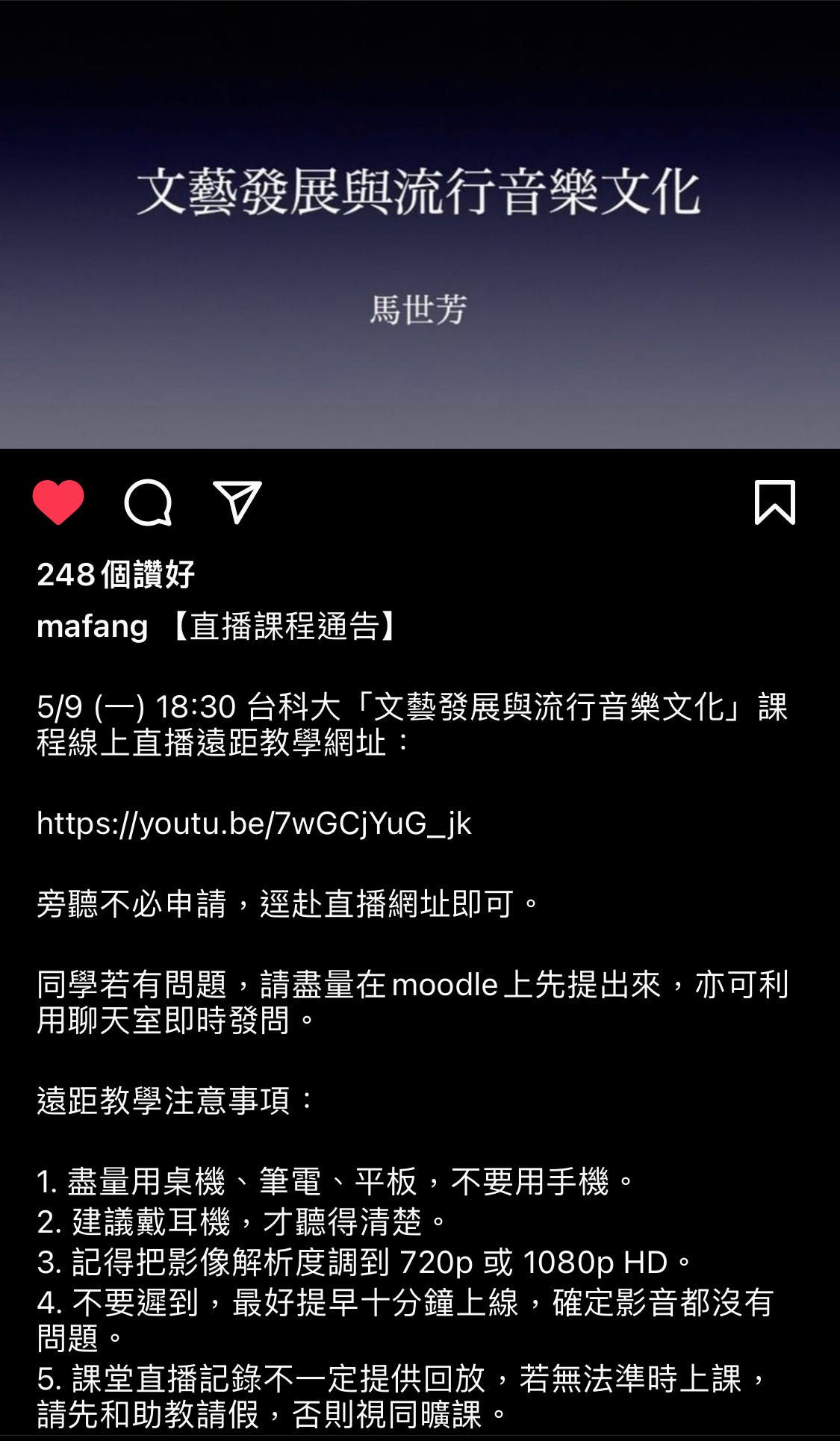

2015年,看理想出品、优酷独播的《听说》是我初中时常看的节目,它让我知道了海峡对岸有一位乐评人叫马世芳。

2022年,马世芳在台湾科技大学教授《文艺发展与流行音乐文化》,因为疫情的缘故这门课未能线上授课,他选择将这学期的课全程在YouTube上直播。因此我幸运地当了一学期台科大的旁听生,在这堂课上,我了解到他的另外两档电台节目:《音乐五四三》(2002-2017,news98)《耳朵借我》(2017-2020,alian原住民族广播电台),老节目的声音是lo-fi,马芳不紧不慢地讲崔健、陈升、罗大佑、李泰祥、周云蓬……那时恰逢上海“四月之声”,而这些节目恰好如雪中送炭般给了我关怀,我只用纯粹地欣赏音乐,不需要理会“摆烂”“非必要不XX”“润”这般的社会气氛。

在香江:离散与在场

疫情结束之后,简中播客圈中出现了一股新趋势:离散。《不合时宜》《得意忘形》《海马星球》《时差》等的出走或already-absent是对于过去几年空间收紧的一个明显回应。

而在这之中有一档纯粹以离散为主题的“繁中”播客《香港来的风》,这档节目由台湾镜文学旗下声音内容产制品牌“镜好听”制作,端传媒前总编张洁平主持,节目邀请了十多位移居台湾的香港人,讲述他们如何在另一座岛屿上重新扎根。

每一集的片头都是廖伟棠的粤语独白,那是他于2020年写的诗《一切闪耀都不会熄灭》:

“雨在待命,雨在抗命

[jyu5][zoi6][doi6][meng6],[jyu5][zoi6][kong3][meng6]

漆黑的鋼鐵環繞太平洋流轉

[cat1][hak1][dik1][gong3][tit3][waan4][jiu2][taai3][ping4][joeng4][lau4][zyun3]

有的風堅持激蕩樹葉、海浪、每一座島

[jau5][dik1][fung1][gin1][ci4][gik1][dong6][syu6][jip6]、[hoi2][long6]、[mui5][jat1][zo6][dou2]

有的風堅持擁抱樹葉、海浪、每一座島

[jau5][dik1][fung1][gin1][ci4][jung2][pou5][syu6][jip6]、[hoi2][long6]、[mui5][jat1][zo6][dou2]”。

那时,我与香港相隔1900公里。

我开始反复听这档节目,声音里有一种我从未感受过的质地。它勾起的不仅是对香港的好奇,更是一种“把‘离散’作为方法”的感知。这阵风,无形中吹拂了我的人生轨迹。对内容、媒介与政治的纠缠愈感兴趣,我便愈想靠近那个曾经在耳机里被反复讨论的“现场”。

读研在那时仍是一种主流共识,考公人数还没有超越考研人数。算是幸运,我如愿以偿来到香港继续修读文化研究,没去纠结即将面临的就业问题,只是想换一个位置,继续观察这个世界如何被叙述,被修辞。

那年,我22岁。上次来到香港,我12岁。

在香港,我几乎把整座城读成大学,见到了过去十年里在耳机里构筑我世界的人:

在清水湾听王德威、李欧梵聊文学、参加郭婷的“最后一课”,和她不再有《时差》;周三晚在九龙塘听廖伟棠聊《颐和园》,教室里放着郝蕾唱的《氧气》;亲自看金马影展,不用再听《反派影评》;在见山书店门口和吴霭仪闲聊;和杨一一年一会…

但课堂上的讨论、书单里的理论、对社会文化的拆解,几乎都是我在过去在播客中听过的内容,尤其是我发现自己曾摄入过的播客或公众号,竟成为了课堂的指导材料。我没有感到新奇,像是一种抵达——从耳机走到现场,这条路我走了十年。

我抵达了,但那个曾让我魂牵梦萦的“彼岸”,在我“上岸”的那刻,便消散了。

社会人:入局与出走

2025年,视频播客又成了新的关注热点。

B站发起#视频播客出圈计划#,腾讯视频发起#视频播客新势力计划#,微博发起#视频播客开麦计划#,像罗永浩、陈鲁豫、于谦等名人也带团入场,动辄四五个小时的节目轻松斩获百万播放量。

在资本和流量重新打算宏大叙事的同时,今年4月,播客圈却发生了“塌房”。

2025年4月7日,前《不合时宜》播客实习生@Siyi金斯特在社交媒体发布长文曝光播客平台“不合时宜”存在拖欠工资、删除署名、管理混乱等问题。

对于一档50w+订阅的头部播客,九个月的净收入却只有13万,并拖欠2000元的工资。在对播客商业化能力再次感到无奈的同时,令我更加感到悲哀的是,那些最会追热点,在节目中宣扬着平等、人文、权益等进步价值观的伥鬼们,无一敢开麦讨论此事。

紧接着,同年8月19日晚,梁文道付费播客《八分半》下架,播放量和评论清零。制作方称因“技术原因”无法继续更新。听众们揣测是因为7月2日的节目“人们为什么如此怀念蔡澜”踩到了审查红线。道长在这期节目中提及他曾在《苹果日报》撰文,并感激当时社长董桥和老板“Jimmy”的宽容。

八年过后,《八分半》还是难以避免步《锵锵三人行》的后尘。

一方的入局锣鼓喧天,另一方的出走静默如谜。

在与播客已经渐行渐远的路上,今年5月初声动活泼又放出了实习生计划。我选择第三次投递,而前两次都以失败告终。这次我以一种路人的心态写了求职信:毫不掩饰地提出了自己对精英叙事的鄙夷,以及多年前徐涛与朱一旦对谈的傲慢与尴尬。

当我不再被渴望接纳或自证时,反而收到了面试申请。有趣的是,我并不认为我的自身实力与前两次投递有什么变化,甚至对播客行业的知悉程度还不如从前。如果非要说的话,可能是提升的学历终于符合了用人标准。

我坐在摄像头前坦白着一切:已对所谓的行业趋势漠不关心,坦率地表达我并不看好播客商业化,也无法将未来和播客再联系到一起。

我心中已经很清楚面试结果,几天后,拒信如约而至。我不再像前两次投递那般失落,反而平静释然——我和播客终于两清。

今年,我23岁,从学生变成社会人。

十年前,播客为我打开一扇窗,让我在围城中偷听世界;十年后,当我终于站在那些声音曾经描绘的“现场”,却达成了一次出走。

娜拉出走之后:45年后的“潘晓之问”

1923年12月26日,鲁迅在《娜拉走后怎样》的演讲里说:

“人生最苦痛的是,梦醒了无路可以走。”

娜拉摔门而出,获得了自由的姿态,但鲁迅问过:娜拉出走之后怎么办?

在他的时代,问题指的是生计、经济、性别。我一定不能与娜拉相提并论,但也仿佛经历了一场漫长的“娜拉式出走”:从应试教育的围城中出走,从理工科的乏味出走,再从前两次出走的母题——“播客”中出走,如今又从整个学生时代出走。

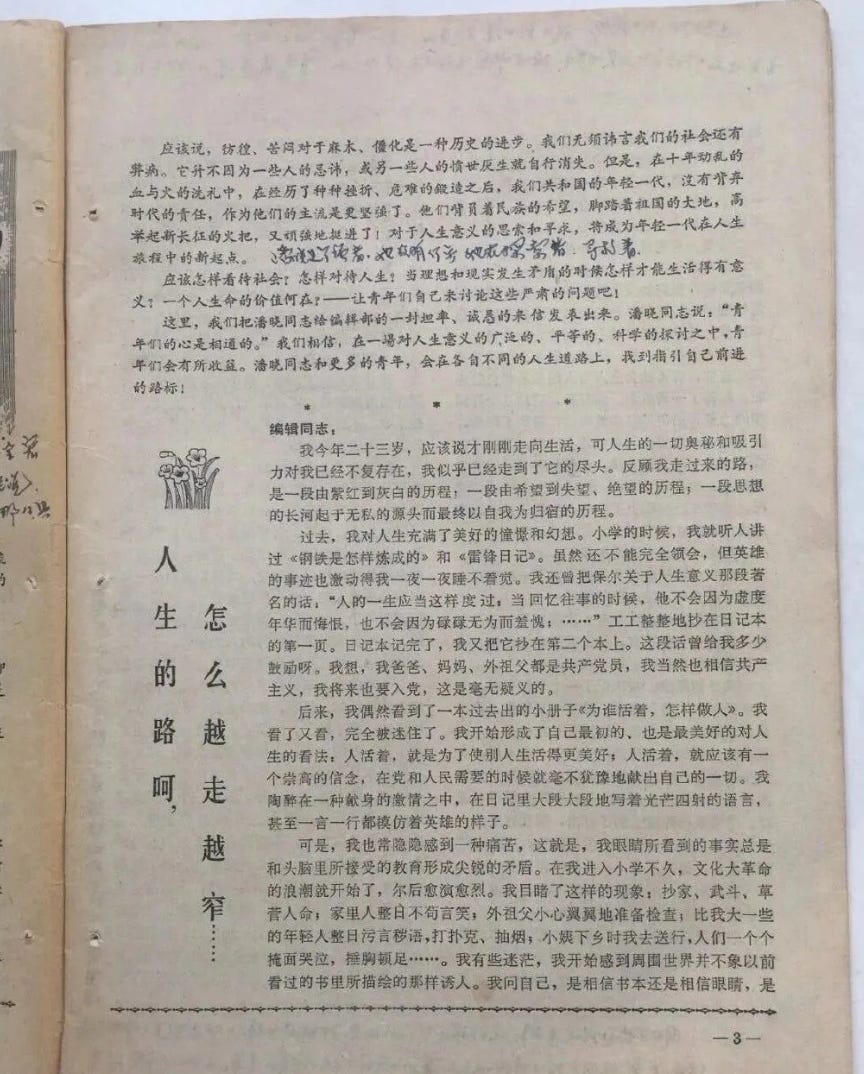

1980年5月11日,《中国青年》杂志刊登了那封著名的信——《人生的路呵,怎么越走越窄……》。写信人“潘晓”自称是个23岁的青年,

“有人说,时代在前进,可我触不到它有力的肩膀;也有人说,世上有一种宽广的、伟大的事业,可我不知道它在哪里。人生的路呵,怎么越走越窄”。

她所疑惑的,是集体叙事和个人经验的断裂,是教科书里的“大我”与生活中“小我”的无法衔接。

45年过去,“潘晓之问”仍然没有远去,我正站在一个镜像般的位置——潘晓的困惑关于“信仰之后”,我的困惑是“听见之后”,但都面对同一个根本问题:当灯塔熄灭,或发现它从未真正亮起,要继续如何行走?

鲁迅问娜拉出走之后怎么办,潘晓问路为什么越走越窄,我依旧不敢问路在何方,但也许还在延续着十年前那个充满好奇心的自己、继续学习如何安放自我、做着那个十年前想要做内容的梦。

Acknowledgments:

(顺序不分先后)

《锵锵三人行》《一千零一夜》《听说》《原来是这样》《天文原来是这样》《卓老板聊科技》《随口说美国》《极客秀GeekShow》《科学脱口秀》《一席》《一派·Podcast》《GQ Talk》《Global News Podcast》《Onefootball Podcast》《Pop Culture Happy Hour》《late nite last week》《Ellen on the Go》《Discovery》《看理想电台》《黑水公园》《日谈公园》《大内密谈》《无聊斋》《声东击西》《去现场》《忽左忽右》《故事FM》《井户端会议》《谐星聊天会》《沈奕斐的播客》《翻转电台》《随机波动》《不合时宜》《剩余价值》《海马星球》《时差》《车间访谈》《文化有限》《歪波音室》《少数派播客》《商业就是这样》《卧房撸歌》《nice try》《糖蒜广播》《糖蒜女子脱口秀》《伐要去管它》《跳岛FM》《疯投圈》《东腔西调》《新闻实验室》《从球说起》《深焦》《螺丝在拧紧》《生活漫游指南》《坏蛋调频》《得意忘形》《音乐五四三》《耳朵借我》《硅谷101》《津津乐道》《一天时间》《维生素E》《岩中花述》《东亚观察局》《组织进化论》《宇宙牌电饭锅》《song exploder》《疲惫娇娃》《史蒂夫说》《Blow Your Mind》《例外状态》《Lex Fridman Podcast》《Modern Wisdom》《drum tower》《the psychology of your 20s》《anything goes with chamberlain》《Modern Love》《ON PURPOSE》《bumingbai podcast》《and the writer is》《this american life》《杨一的花园》《hidden brain》《開門見山》《The Joe Rogan Experience》《端聞》《Sex Chat談性説愛》《Hard Fork》《Huberman Lab》《不一定FM》《不好意思請問一下》《百靈果News》《台灣第一通勤品牌》《香港來的風》《文化土豆cuture potato》《法客電臺BY法律白話文運動》《轉角國際新聞》《反波Antiwave》《the daily》《半拿铁|商业沉浮录》《声动早咖啡》《Planet Money》《Acquired》《贝望录》《反派影评》《无业游民》……

以及属于我们自己却从未上线的节目《余音绕梁》。

reference:

瘟疫、语言和具体的人:与历史学家罗新的聊天 | 剩余价值051

張之琪:對話作為一種關懷,關懷可以成為一種政治實踐- 聯經思想空間 Linking Vision

What happened at PodFest China 2019

敬那些年,馬世芳的「音樂五四三」帶給我們的美好 - TNL The News Lens 關鍵評論網

打工日记·09|“理想之上,剥削之下”:文化行业中的劳动剥削

節目中提及「Jimmy」及《蘋果》 梁文道Podcast《八分半》遭中國全網下架 - 光傳媒 Photon Media

024. Dear Hong Kong – 无业游民 The Unemployable

非常精彩的「自我民族志」!中间那段「把离散作为方法」最让人感慨,可能我们都处在一个「离散」的环境中——甚至和过去的理想、痴迷都在「离散」;而疫情前的那些故事和心情都变得好遥远。对一个东西从痴迷到游离可能是自己能看得更深了、想得更多了,感觉也不是坏事。我和身边很多人也都面临着「出走」的难题,能迈出去这一步已经是极大的进展,保持好奇心和创造力,应该总能找到生活的答案的!